Il discorso di papa Francesco tenuto a Napoli il 21 giugno a chiusura del convegno organizzato dai Gesuiti della Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, sezione s. Luigi, su “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo” è stato letto per lo più in chiave di politica interna. Eccezione significativa quella offerta da Massimo Introvigne, sociologo delle religioni, che dalle colonne de “Il Mattino” lo ha giudicato “come uno dei passaggi storici del suo pontificato. Anche per il suo successore, chiunque sia e quando sarà, ignorare il discorso di Posillipo sarà difficile. Potrà assumerlo o correggerlo. Ma non potrà non tenerne conto”. Al centro della “storicità” del discorso la definizione del proselitismo, fatta a braccio e non riportata nel testo ufficiale, “non solo come errore, ma come peste”. È nota, del resto, l’avversione di papa Francesco per il “proselitismo”. Ma il termine che ricorre nella Bibbia è “proselito” e indica chi tra i pagani si era “accostato” al giudaismo. Il significato in genere negativo del passaggio a sostantivi con suffisso -ismo ne rimarca tutta la valenza ideologica. Infatti, per Francesco il proselitismo si colloca all’opposto dell’evangelizzazione, che è il mandato di Cristo ai suoi discepoli “di insegnare a tutti i popoli a conservare tutto ciò che è stato loro affidato”. E se lo strumento classico dell’evangelizzazione è la missione, che ha consentito alla Chiesa cattolica di raggiungere tutti i continenti abitati, spesso ciò è avvenuto in concorrenza con altre confessioni cristiane e avvalendosi anche dello strumento coloniale.

Tuttavia, proprio il termine “peste” evocato da Francesco rimanda allo stesso uso che un altro papa, Benedetto XV, esattamente un secolo fa ne ha fatto con riferimento all’abbraccio mortale tra missione e colonialismo. La lettera apostolica “Maximum illud” del 30 novembre 1919 è giustamente considerata l’atto fondativo della missione moderna, affermazione solenne dei principi dell’inculturazione del Vangelo attraverso l’adesione del missionario alle culture indigene. Scrive Giacomo della Chiesa: “Sarebbe certo avvilente se qualche missionario appaia immemore della propria dignità al punto da pensare più alla patria terrena che alla celeste e più giusto allargarne la potenza ed estenderne soprattutto la gloria. Questa sarebbe la peste peggiore nell’apostolato, tale da spezzare nell’annunciatore del Vangelo tutti i nervi di amore per le anime e da indebolirne l’autorità verso il popolo”. Se appare evidente che nel passo è trattata la connessione tra potenze coloniali e missioni, anticipando di fatto una delle premesse per la decolonizzazione del secondo dopoguerra, la sollecitudine papale è per le popolazioni delle terre di missione. Dice il papa: “Le persone, per quanto non acculturate e civilizzate, comprendono abbastanza bene cosa il missionario voglia o cerchi da loro, e, a fiuto, con grande intuizione, avvertono se persegua qualcosa di diverso dal loro bene spirituale”.

Oggi, tuttavia, il focus di Francesco si orienta altrove, non alla missione “ad gentes”, ma al dialogo interreligioso per cui vale la recente, criticatissima, affermazione della dichiarazione di Abu Dhabi in nome della quale “la diversità di religione è stata voluta dalla sapienza divina”. Per cui “la peste” sarebbe ora rappresentata dall’affermazione nel dialogo interreligioso dell’autenticità della propria fede. A supporto di ciò cita un passo della regola non bollata di S. Francesco in cui si ingiungeva ai frati “di predicare il Vangelo con ogni mezzo, e se necessario anche con la parola”. Anche qui se ne trova traccia in “Maximum illud” laddove si dice che “giova di più predicare la fede con l’esempio che con le parole”. Ma la predicazione del Vangelo per papa Francesco consiste essenzialmente in dialogo e accoglienza che sono le parole d’ordine di tutto il pontificato.

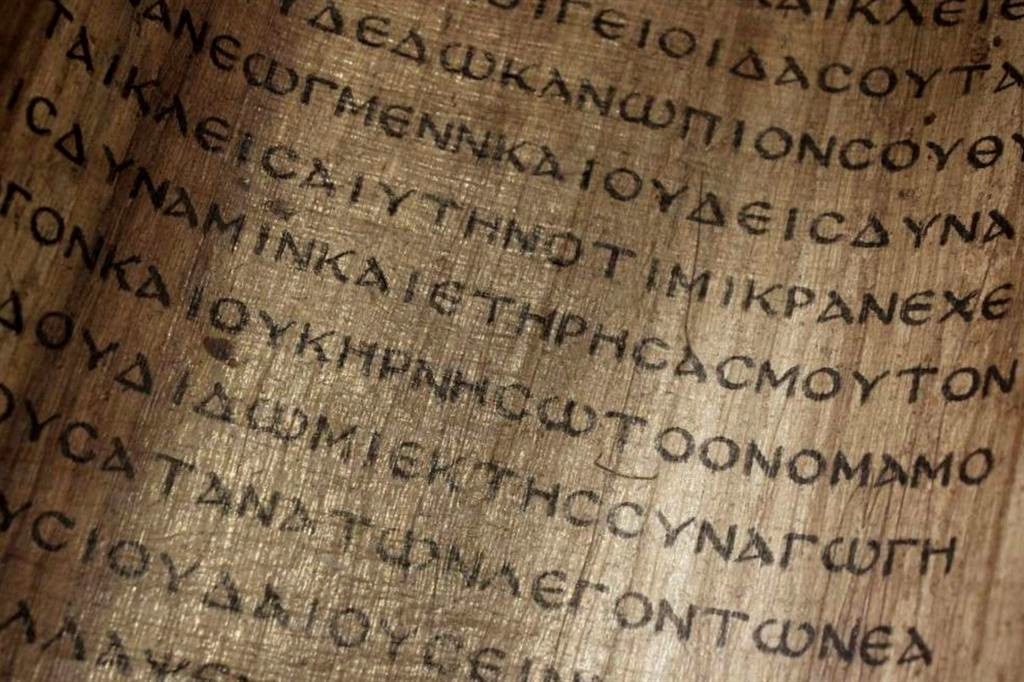

Al convegno del resto non è mancato chi ha fatto notare che non si sono affrontati i problemi derivanti da un’accoglienza indiscriminata, argomento al centro del dibattito politico non solo italiano. Anzi, ad incalzare su questo tema, Bergoglio ha pensato bene di evocare un passo della Chanson de Roland in cui ai mussulmani sconfitti viene imposto dai cristiani vincitori il battesimo di conversione in alternativa all’immediata decapitazione. Un esempio tratto da una fonte letteraria, per giunta epica, cui è facile contrapporre il fatto storico, non d’invenzione poetica, dei martiri di Otranto. Ai cittadini di Otranto, assediati e sconfitti dalle truppe del sultano, nell’agosto del 1480 fu posta la scelta tra abiurare la fede cristiana o subire la decapitazione. In ottocento con il tenditore di lana Antonio Primaldo, l’unico di cui si tramanda il nome, preferirono il martirio all’abiura e i loro teschi esposti nella cattedrale di Otranto sono muta testimonianza della ferocia ottomana. Vero è che le responsabilità vanno ricercate anche altrove, nelle trame diplomatiche tra gli stati italiani, innanzitutto nella Firenze di Lorenzo il Magnifico in combutta con il “Gran Turco” per fiaccare gli Aragonesi di Napoli. Nei fatti l’effusione di quel sangue è stata riconosciuta come titolo per il martirio solo nel 2013, quando Benedetto XVI, il giorno stesso della sua rinuncia l’11 febbraio, ne promulgava il decreto di canonizzazione poi celebrata a maggio proprio da Francesco. Fatti che vedono da sempre protagonista il Mediterraneo, spazio geografico, ma anche dello spirito, individuato dai Gesuiti di Posillipo come teatro per l’annuncio del Vangelo. In cosa si sostanzierà oggi quest’annuncio, “kérygma”, come amano dire gli esperti, è oggetto di studio di quella “teologia in ginocchio” auspicata da papa Francesco.

*Foto di copertina_ farodiroma.it

* Foto all’interno_ vita.it