“Quando la vita ti viene a trovare” è il suggestivo e, per certi versi, criptico titolo del saggio di Ivano Dionigi. A dissipare l’incertezza soccorre però subito il sottotitolo “Lucrezio, Seneca e noi” che colloca il libro nel contesto sì della filologia classica ma con lo sguardo rivolto al presente, all’uomo di oggi.

“Quando la vita ti viene a trovare” è il suggestivo e, per certi versi, criptico titolo del saggio di Ivano Dionigi. A dissipare l’incertezza soccorre però subito il sottotitolo “Lucrezio, Seneca e noi” che colloca il libro nel contesto sì della filologia classica ma con lo sguardo rivolto al presente, all’uomo di oggi.

Infatti, il termine “classico” già di per sé è indicativo di qualcosa che sfugge al momento e alle sue mode, ma con Lucrezio e Seneca la nozione diventa ancor più evidente. L’epicureo Lucrezio e lo stoico Seneca messi a confronto, prima nella contrapposizione radicale delle due scuole filosofiche, poi in un serrato dialogo tra i due, un dialogo impossibile sul fronte della storia, ma reso possibile dalla giustapposizione delle relative tesi grazie a passi delle rispettive opere.

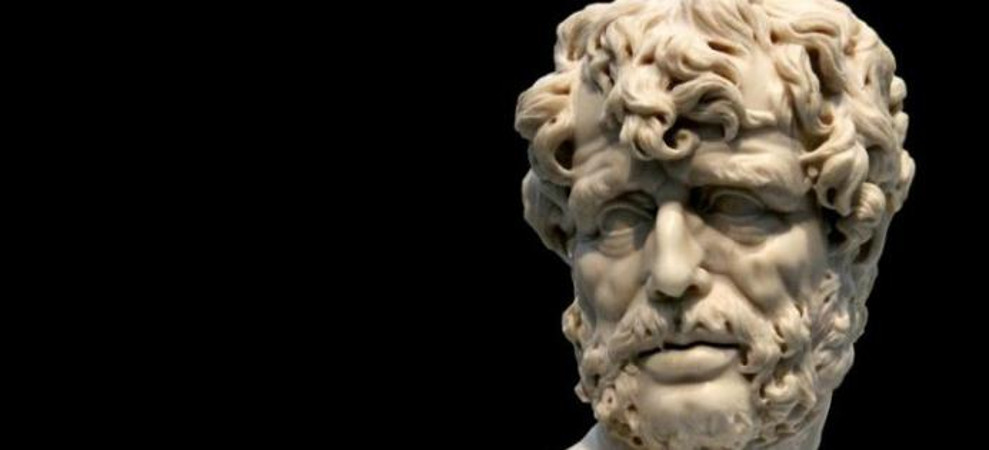

Se di Lucrezio (94-50 a.C.), autore del De rerum natura, “cattedrale di circa settemila esametri” si conosce di fatto solo l’opera, essendo la biografia consegnata alla notizia, tendenziosa, del suo suicidio per pazzia da “filtro amoroso”, di Seneca, vissuto tra il 4 a.C. e il 65 d. C. ad un secolo di distanza dal primo, è nota tutta la vicenda umana con il suo finale tragico, il suicidio imposto da Nerone e consegnato alla storia dalla potente penna di Tacito. Oltre al fatto che la gamma degli scritti di Seneca, per gran parte conservatici dalla tradizione manoscritta, appare più articolata, tra opere filosofiche, scientifiche, dialoghi e tragedie, tutti unificati dalla personale ricerca del loro autore.

Si diceva del dialogo “impossibile” che si intreccia tra i due, o meglio del confronto dialettico tra i versi di Lucrezio e i passi delle opere di Seneca, che costituiscono la fitta trama di un genere che ha anch’esso origini antiche, la forma aperta, senza definita conclusione, del dialogo di Platone. La questione di fondo, che si rinviene in questo scambio, poggia sulle domande di sempre circa la natura dell’uomo e dell’universo e sul rapporto tra queste entità. È l’uomo un accidente dell’universo o il suo centro e il suo culmine?

Se Lucrezio adotta la prima soluzione, a Seneca compete la seconda, entrambi in ossequio alle rispettive scuole. Vi è inoltre qualcosa a livello di lingua che contribuisce ad accrescere lo iato tra i due. La lingua di Lucrezio è tutta tesa, oltre che all’innovazione richiesta dall’argomento, mai affrontato a Roma prima di lui, all’aderenza tra significato e cose. “Combinazione, movimento, ordine, posizione e forme” sono le parole d’ordine, ben evidenziate da Dionigi, con cui Lucrezio rifiuta ogni interpretazione traslata del reale. Le parole, costituite dagli “elementa vocis” allo stesso modo della materia fatta di atomi, gli “elementa rerum”. Non per Seneca, laddove la ricapitolazione dell’universo nell’uomo è all’origine della “lingua dell’interiorità”, della riconduzione di termini acquisiti dalle più varie discipline al linguaggio interiore dell’anima. In tal modo, il celeberrimo “vindica te tibi” della prima lettera a Lucilio, da termine giuridico a fondamento ancor oggi dell’azione- regina a tutela della proprietà, la “revindica”, in Seneca assume il significato traslato di “rivendicare il possesso di se stessi”.

Tuttavia, il senso di “quando la vita ti viene a trovare” diventa scoperto allorché si tocca la suprema questione della morte. “La morte immortale che elimina la vita mortale” di Lucrezio è contrapposta al “morire giorno per giorno” di Seneca. Il primo nega ogni possibilità di sussistenza oltre la morte, il secondo propende per una rinascita nella luce. Troppo semplice anche in questo caso contrapporre il materialismo lucreziano allo spiritualismo senecano.

Nel De rerum natura impressiona l’affermazione per cui la natura “è gravata da immane colpa” (tanta stat praedita culpa), in quanto non concepita per atto divino. Sembrerebbe quasi che a tale colpa faccia capo il destino della materia nel suo eterno ciclo di mutamento, tra dissoluzione e trasformazione. Per l’uomo destinato a cedere al nulla l’unica salvezza è costituita proprio dal superamento della paura della morte nella consapevolezza del suo annientamento totale. Di rimando in Seneca l’indagine razionale sulla natura è strumento per attingere ad un “qualcosa di più antico dell’universo stesso” (aliquid ipso mundo inveniat antiquius), che costituisce la matrice ultima del cosmo e, di conseguenza, dell’uomo. Per entrambi la conoscenza della natura si è rivelata la chiave per scoprire l’essenza dell’uomo nella prospettiva del suo finis. E in questo termine si ritrova tutta la polisemia latina di finis, inteso come scopo, limite e fine, elementi tutti che segnano indelebilmente la vita umana.

Lucrezio e Seneca ponendo queste domande in forma emblematica le ripropongono agli uomini di ogni tempo. Se per Ivano Dionigi il valore dei classici risiede nella perenne attualità di tali domande con tutti gli esisti che ancor oggi è possibile riscontrare, le questioni sollevate non possono dirsi mai risolte una volta per sempre. Non a caso, l’autore, che, oltre ad essere ordinario di Letteratura latina a Bologna, è anche presidente della Pontificia Accademia di Latinità con il mandato di preservare la lingua dei classici nella Chiesa, fa dire a Seneca in chiusa: “Mi sono trovato sulla soglia, sulla linea di confine, senza una terra totalmente mia. I tempi non mi hanno favorito: troppo in ritardo sulla vecchia religione, troppo in anticipo sulla nuova”. Riecheggia Flaubert: “Quando gli dei non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo”. Nell’età evocata si collocano Lucrezio e Seneca, di scuole opposte ma dalle convergenti domande. È indubbio che il senso della vita interroghi, prima o poi, ogni uomo dotato d’intellezione. È quello il momento in cui “la vita ti viene a trovare” e, se la natura può apparire gravata da “immane colpa”, la possibilità d’intravedere “qualcosa di più antico dell’universo” è prova che l’esperienza dei classici è viatico all’uomo di ogni tempo.