La Conferenza episcopale italiana, l’organo che unisce i vescovi del bel Paese e ne rappresenta l’autogoverno pur nello speciale rapporto con il suo naturale presidente che è il Papa, cui è demandata la scelta di un presidente “facente funzione”, si è riunita in assemblea generale dal 12 al 15 novembre per approvare dopo 16 anni di lavori una nuova traduzione del Messale Romano. E sì che da quando è stata autorizzata la celebrazione nella Chiesa cattolica della messa nelle lingue correnti (lingue “vernacole” nel lessico ufficiale latino, ovvero letteralmente “di schiavi nati in casa”) la maggiore preoccupazione dei vescovi è quella di aggiornare continuamente il linguaggio dei testi liturgici e della stessa Bibbia agli usi linguistici correnti pur a fronte di chiese sempre più vuote.

Così la nuova traduzione CEI del Vangelo già sostituisce chilometri a stadi e ad ora nona le tre del pomeriggio, giusto per fare qualche esempio modernizzante. Tuttavia, la novità più eclatante è quella che ci riserva il comunicato finale dell’ultima assemblea generale: “Il testo della nuova edizione (del Messale ndr.) sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»)”. Va precisato che, anche in questo campo, grazie alla spinta verso il riconoscimento di maggiore autonomia alle Conferenze episcopali promossa da Francesco, è stato modificato il canone 838 del Codice di Diritto canonico che attribuiva in via esclusiva alla S. Sede l’approvazione delle traduzioni dell’editio typica del Messale latino vigente previa ricognizione delle stesse e giudizio di conformità all’originale.

Così la nuova traduzione CEI del Vangelo già sostituisce chilometri a stadi e ad ora nona le tre del pomeriggio, giusto per fare qualche esempio modernizzante. Tuttavia, la novità più eclatante è quella che ci riserva il comunicato finale dell’ultima assemblea generale: “Il testo della nuova edizione (del Messale ndr.) sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»)”. Va precisato che, anche in questo campo, grazie alla spinta verso il riconoscimento di maggiore autonomia alle Conferenze episcopali promossa da Francesco, è stato modificato il canone 838 del Codice di Diritto canonico che attribuiva in via esclusiva alla S. Sede l’approvazione delle traduzioni dell’editio typica del Messale latino vigente previa ricognizione delle stesse e giudizio di conformità all’originale.

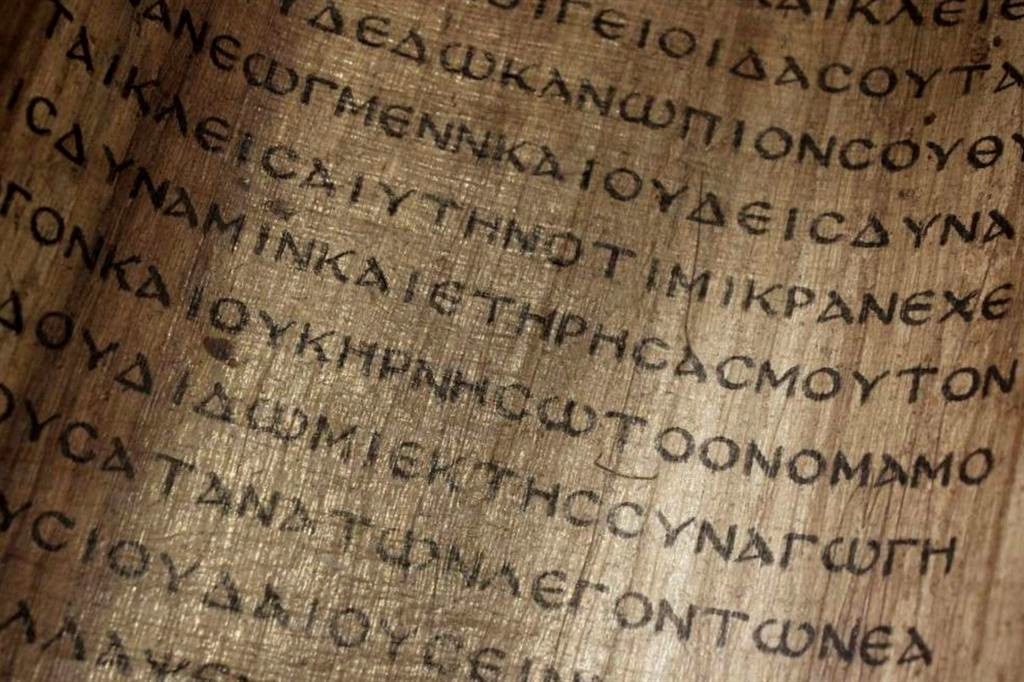

È significativo che il comunicato finale sottolinei le novità di adattamento di due testi capitali per la preghiera dei cristiani: l’Oratio dominica, il Padre nostro, insegnata da Cristo stesso nella versione di Matteo e Luca, e il Gloria, trasmesso da Luca nel suo racconto della nascita di Gesù e dell’annuncio ai pastori. Testi entrambi trasmigrati nella celebrazione della messa e che costituiscono il contrappunto della lode a Dio e della forma compiuta con cui rivolgersi a Lui. Ogni traduzione rappresenta, come già sosteneva Seneca, un “tradimento” dell’originale che diventa duplice quando si tratta di affrontare questioni linguistiche legate al greco e al latino, le lingue neo-testamentarie per eccellenza.

Nel Padre nostro la questione s’incentra sul “non indurci in tentazione” adattato in “non abbandonarci alla tentazione”. Per quanto lo si voglia giustificare con sofismi teologici, il testo greco mè eisenénkes hemàs eis peirasmòn è tradotto fedelmente in latino con ne nos inducas in tentantionem, donde la più fedele ripresa italiana “non indurci in tentazione”. Del resto, il verbo greco eisphèro, da cui la forma al congiuntivo aoristo di speciale valore iussivo-desiderativo del testo della preghiera, significa letteralmente “portare verso”, in latino inducere, “guidare verso” per cui la lingua italiana, nella sua ricchezza, concepisce “indurre” con la stessa valenza della lingua madre. Si replicherà, come fanno i nostri vescovi, che è difficile concepire per l’uomo contemporaneo un Dio che induce alla tentazione, ma se così fosse non sarebbero neppure concepibili le tentazioni a cui fu sottoposto Cristo dopo i quaranta giorni di penitenza e digiuno nel deserto.

Nel Padre nostro la questione s’incentra sul “non indurci in tentazione” adattato in “non abbandonarci alla tentazione”. Per quanto lo si voglia giustificare con sofismi teologici, il testo greco mè eisenénkes hemàs eis peirasmòn è tradotto fedelmente in latino con ne nos inducas in tentantionem, donde la più fedele ripresa italiana “non indurci in tentazione”. Del resto, il verbo greco eisphèro, da cui la forma al congiuntivo aoristo di speciale valore iussivo-desiderativo del testo della preghiera, significa letteralmente “portare verso”, in latino inducere, “guidare verso” per cui la lingua italiana, nella sua ricchezza, concepisce “indurre” con la stessa valenza della lingua madre. Si replicherà, come fanno i nostri vescovi, che è difficile concepire per l’uomo contemporaneo un Dio che induce alla tentazione, ma se così fosse non sarebbero neppure concepibili le tentazioni a cui fu sottoposto Cristo dopo i quaranta giorni di penitenza e digiuno nel deserto.

Sul Gloria è pur vero che si registra una significativa divaricazione tra il testo greco che legge en anthròpois tès eudokìas a fronte della traduzione latina di s. Girolamo hominibus bonae volutantis. Indubbiamente eudokìa in greco sta a significare “approvazione”, “benevolenza” e l’adattamento latino non sembra corrispondervi. Senza, tuttavia, voler ricorrere all’argomento autoritativo per cui la Vulgata di S. Girolamo presenta un’autenticità, più che filologica, giuridica per l’uso costante che ne ha fatto la Chiesa (Pio XII, enciclica Divino afflante Spiritu), anche in questo caso soccorre il magistero di Benedetto XVI.

Sul Gloria è pur vero che si registra una significativa divaricazione tra il testo greco che legge en anthròpois tès eudokìas a fronte della traduzione latina di s. Girolamo hominibus bonae volutantis. Indubbiamente eudokìa in greco sta a significare “approvazione”, “benevolenza” e l’adattamento latino non sembra corrispondervi. Senza, tuttavia, voler ricorrere all’argomento autoritativo per cui la Vulgata di S. Girolamo presenta un’autenticità, più che filologica, giuridica per l’uso costante che ne ha fatto la Chiesa (Pio XII, enciclica Divino afflante Spiritu), anche in questo caso soccorre il magistero di Benedetto XVI.

Ratzinger da papa ebbe ad affrontare la questione nella sua omelia per la messa della notte di Natale del 2010. Queste le sue parole: “Ma anche degli uomini parla il messaggio degli angeli nella Notte Santa: “Pace agli uomini che egli ama”. La traduzione latina di tale parola, che usiamo nella liturgia e che risale a Girolamo, suona diversamente: “Pace agli uomini di buona volontà”. L’espressione “gli uomini di buona volontà” proprio negli ultimi decenni è entrata in modo particolare nel vocabolario della Chiesa. Ma quale traduzione è giusta? Dobbiamo leggere ambedue i testi insieme; solo così comprendiamo la parola degli angeli in modo giusto.

Sarebbe sbagliata un’interpretazione che riconoscesse soltanto l’operare esclusivo di Dio, come se Egli non avesse chiamato l’uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe sbagliata, però, anche un’interpretazione moralizzante, secondo cui l’uomo con la sua buona volontà potrebbe, per così dire, redimere se stesso”. In medio stat virtus dicevano gli antichi, e mai come in questo caso la giustapposizione dei testi dà compiutezza all’interpretazione. E, a proposito del Padre nostro, sempre Ratzinger, ma da privato dottore nel suo Gesù di Nazaret, scrive: “Nella preghiera che esprimiamo con la sesta domanda del Padre nostro (non indurci in tentazione ndr.) deve essere così racchiusa, da un lato, la disponibilità a prendere su di noi il peso della prova commisurata alle nostre forze; dall’altro, appunto, la domanda a Dio che non ci addossi più di quanto siamo in grado di sopportare; che non ci lasci cadere dalle sue mani”. Dunque, se il cadere in tentazione implica che “Dio non lascia cadere l’uomo, ma permette che venga messo alla prova”, come fu per Giobbe, il “non abbandonarci alla tentazione” appare edulcorato del suo intrinseco significato di purificazione e giustificazione per l’uomo attraverso la prova.

Sarebbe sbagliata un’interpretazione che riconoscesse soltanto l’operare esclusivo di Dio, come se Egli non avesse chiamato l’uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe sbagliata, però, anche un’interpretazione moralizzante, secondo cui l’uomo con la sua buona volontà potrebbe, per così dire, redimere se stesso”. In medio stat virtus dicevano gli antichi, e mai come in questo caso la giustapposizione dei testi dà compiutezza all’interpretazione. E, a proposito del Padre nostro, sempre Ratzinger, ma da privato dottore nel suo Gesù di Nazaret, scrive: “Nella preghiera che esprimiamo con la sesta domanda del Padre nostro (non indurci in tentazione ndr.) deve essere così racchiusa, da un lato, la disponibilità a prendere su di noi il peso della prova commisurata alle nostre forze; dall’altro, appunto, la domanda a Dio che non ci addossi più di quanto siamo in grado di sopportare; che non ci lasci cadere dalle sue mani”. Dunque, se il cadere in tentazione implica che “Dio non lascia cadere l’uomo, ma permette che venga messo alla prova”, come fu per Giobbe, il “non abbandonarci alla tentazione” appare edulcorato del suo intrinseco significato di purificazione e giustificazione per l’uomo attraverso la prova.

In tutte e due i casi ci si ritrova innanzi a situazioni di traduzioni “contenutistiche” in cui l’interpretazione prevale sulla lettera del testo e la travolge. È il caso ancor più eclatante del “per voi e per tutti” delle parole dell’istituzione eucaristica nella consacrazione del calice, il cui testo greco recita invece “per voi e per molti”. Il presupposto di quest’ulteriore adattamento è che il “per molti” greco (hypèr pollòn) corrisponda all’aramaico, lingua parlata da Gesù, per cui molti è equivalente a tutti. Ipotesi invero peregrina se solo si considera che il testo trasmesso è in greco con ogni precisa corrispondenza nell’area linguistica occidentale. Anche qui Benedetto XVI fece sentire la sua voce con i vescovi tedeschi nel 2012, quando in quella conferenza episcopale si discuteva se ritornare all’espressione autentica. E, a proposito delle divergenze tra traduzione e interpretazione del testo sacro, dice: “Da un lato, la parola sacra deve presentarsi il più possibile come essa è, anche nella sua estraneità e con le domande che porta in sé; dall’altro lato, è alla Chiesa che è affidato il compito dell’interpretazione, affinché – nei limiti della nostra attuale comprensione – ci raggiunga quel messaggio che il Signore ci ha destinato. Neppure la traduzione più accurata può sostituire l’interpretazione: rientra nella struttura della rivelazione il fatto che la Parola di Dio sia letta nella comunità interpretante della Chiesa, e che fedeltà e attualizzazione siano legate reciprocamente. La Parola deve essere presente quale essa è, nella sua propria forma, forse a noi estranea; l’interpretazione deve misurarsi con la fedeltà alla Parola stessa, ma al tempo stesso deve renderla accessibile all’ascoltatore di oggi”.

L’estraneità della Parola rispetto al linguaggio corrente, se obbliga la Chiesa ad uno sforzo continuo di interpretazione e attualizzazione, non le consente di riscrivere a suo piacimento le singole parole, seppure sulla base del principio contenutistico. La fedeltà della traduzione all’originale del testo sacro è essenziale quale garanzia di autenticità sulla stessa scorta del Vangelo per cui “tutto passerà, le parole di Cristo non passeranno”. Tanto più non possono passare per l’uzzolo novatore di vescovi che pensano di andare incontro al linguaggio del mondo sottraendo alla Parola la sua estraneità ad ogni contaminazione di accomodamento.