In principio era Euripide con l’Ecuba e le Troiane, quindi è venuta la riedizione di Sartre, poi la rivisitazione di Antonello De Rosa nella rassegna teatrale salernitana “Il gioco serio del teatro”. Filo conduttore della drammaturgia di questa sequela il tema della guerra, letto nell’attualità del tempo presente all’autore. Per Euripide lo scenario mitico della guerra di Troia serve da pretesto per l’attualità della guerra del Peloponneso, per Sartre il riferimento è al contesto della guerra d’Algeria, per De Rosa, ad ultimo, anche alle vicende recenti della striscia di Gaza. “Teatro sociale” è stato definito dal regista quello che si occupa dei drammi della contemporaneità, un teatro-denuncia del male perenne che affligge l’umanità dal suo sorgere, ovvero la guerra. Tuttavia, altre sono le ragioni, altre le rappresentazioni.

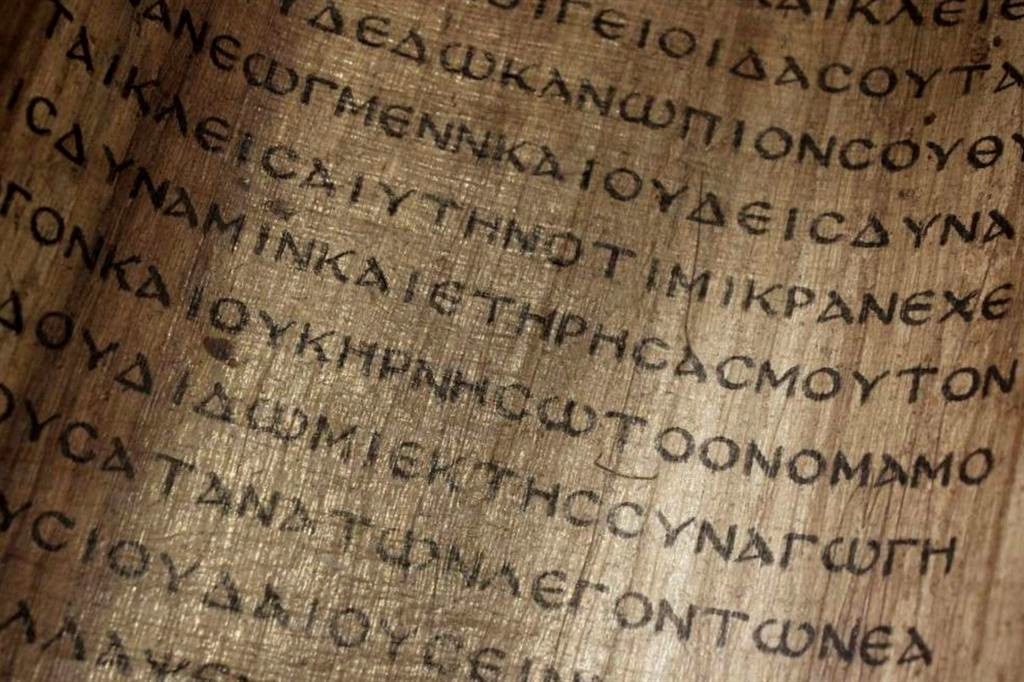

Euripide, inventore del genere, come tutti i tragici greci a noi noti, non fa mai riferimento esplicito all’attualità. I riferimenti venivano colti dai contemporanei e sono individuati in parte dai posteri in un sapiente gioco di allusioni, ove la questione del momento si trova trasposta in chiave mitica. Così nell’Ecuba e nelle Troiane non è tanto il tema della guerra a tenere banco quanto la questione della schiavitù che consegue allo status di prigioniero di guerra e il suo contrasto con la condizione naturale di libertà. “Meglio morire che vivere in modo indegno”: è quanto Polissena, figlia di Priamo e di Ecuba, destinata dai Greci vincitori ad essere immolata sul tumulo di Achille, dice, nella riproposizione salernitana, ad estrema giustificazione razionale della sua imminente morte. Non così per Andromaca, moglie di Ettore, e per la stessa Ecuba, regina di Troia, destinate ad essere schiave l’una di Neottolemo, l’altra di Odisseo, e a vivere entrambe l’estremo oltraggio dell’assassinio di Astianatte, figlio di Ettore, consegnato alla poesia di ogni tempo nell’episodio dell’incontro alle porte Scee del VI libro dell’Iliade, che viene precipitato dalle mura di Troia in fiamme. La stessa Cassandra è ricevuta come bottino di guerra da Agamennone in tutta l’ambiguità che la contraddistingue nel rapporto padrone –schiava, ampliata dalle doti profetiche della troiana, capace di prevedere la morte dell’Atride per mano della moglie. Alla fine Elena, restituita al marito Menelao, grazie allo stesso fascino che è stato la ragione della guerra, scampa al destino di morte che viene invocato dalla stessa Ecuba come lavacro espiatorio dei mali di Troia.

Fin qui la vicenda del mito. Sul fronte delle soluzioni adottate dalla regia appaiono alcune discrasie. E non solo in nome di quello spirito attualizzante che pure è stato esplicitamente invocato dal regista come giustificazione per l’adozione del dialetto napoletano per il personaggio di Cassandra. Se è per dire, come pure è stato detto, che “la guerra è anche in mezzo a noi”, non se ne vedono fortunatamente gli scenari cruenti per come individuati a Gaza e il tutto rischia invece di scivolare verso un banale cliché argomentativo che tende all’insignificanza. Se poi l’uso del dialetto è espediente per dare ingresso a termini e situazioni scurrili, in cui anche formule liturgiche (dì soltanto una parola ed io sarò salvata, c…c… c…) sono piegate a questo gioco al ribasso, non se ne comprende proprio la necessità, se non nella consapevole ricerca di effetti a buon mercato. Forse sarebbe il caso di ritornare ai moduli della precettistica classica che individuano un “genere alto” nella tragedia e un “genere basso” nella commedia, ma non sulla base di una diversa valutazione qualitativa, quanto sulla scorta del linguaggio adottato, lo scurrile per la commedia il sublime per la tragedia.

La soluzione poi di denunciare i recenti fatti di Gaza con l’ingresso finale in scena di una ragazzina che, sfogliando le scritte di vari cartelli (in uno si è letto anche il termine “genocidio”), mette in risalto la strage di una famiglia al mare e un preteso silenzio dei media sull’argomento – media tutti orientati all’opposto verso il pensiero dominante dell’eccidio israeliano – non è certo mezzo congruo allo scopo. Risulta evidente che nel conflitto Israele – Palestina si consuma soprattutto un dissidio ideologico, che prescinde spesso dall’esame obiettivo delle cause, come fu, a livello di mito, per la guerra di Troia. Sarebbe il caso di ritornare al significato primo del ciclo troiano di Euripide tutto dedicato all’antinomia tra libertà e schiavitù. “Non c’è peggiore schiavitù di quella volontaria”, commenta Seneca, anche lui tragediografo, secoli dopo. Tra le odierne forme di schiavitù volontaria vi è anche quella di pensiero che più si oppone all’autentica nozione di libertà. Tema oggi più che mai attuale nell’affollamento incontrollato e orientato dei flussi delle informazioni che alimentano le opinioni.

Tutte molto convincenti le interpreti femminili su cui fa perno la trama, con un’Ecuba “sovrana” pur nell’esclusione del suo momentaneo ribaltamento di condizione in veste di vendicatrice del figlio Polidoro, assassinato a tradimento. Felici nel risultato le soluzioni corali nella rappresentazione drammatica.

Nicola Russomando

© RIPRODUZIONE RISERVATA